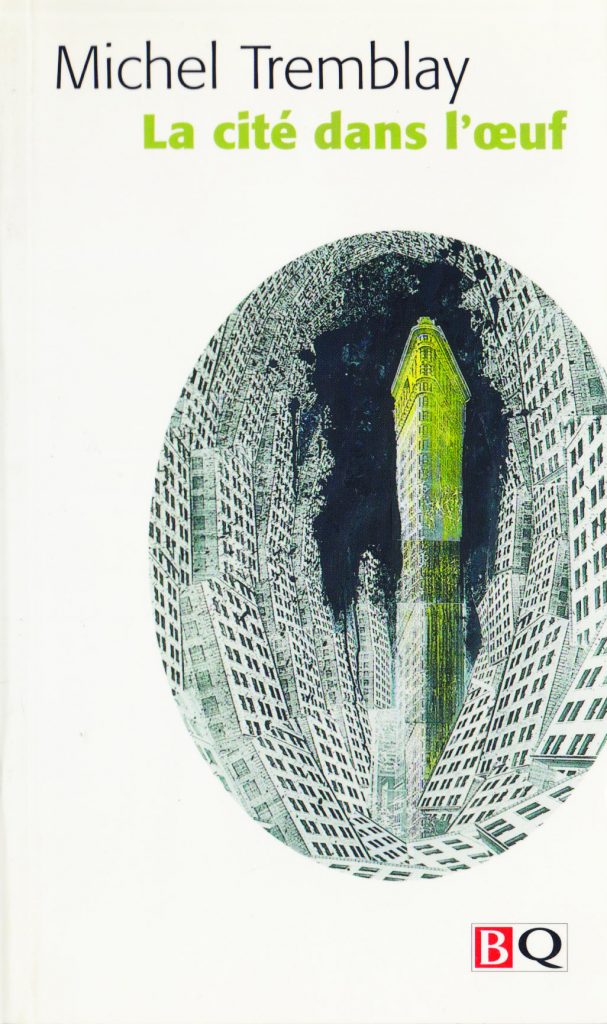

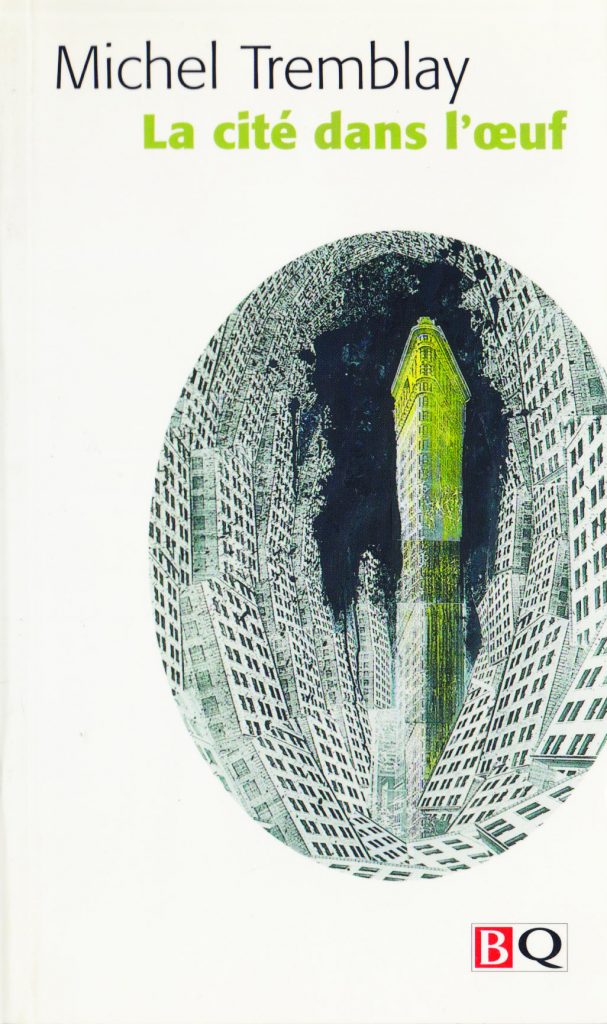

Né à Québec il y a soixante ans, Yvon Goulet est un artiste-peintre dont l’œuvre est intimement associée au Village où il peint et habite. C’est un artiste recycleur qui aime utiliser les matériaux de récupération comme support à l'expression de sa création. En 1988, il complète un baccalauréat en arts à l'Université du Québec en Outaouais et en 1989 il participe à un stage d'art et environnement avec Philip Fry de l'Université d'Ottawa. Certaines de ses oeuvres font partie des collections de divers musées dont le Musée national des Beaux-Arts du Québec et la banque d’œuvres du Musée des Beaux-Arts du Canada. L'une d'elle forme la couverture de la dernière édition de La cité dans l'œuf de Michel Tremblay. Yvon Goulet a exposé ses hommes du Village à plusieurs reprises au Québec et à l'étranger. En 2002 il a participé à l'exposition itinérante Le corps gai au vieux Palais de justice de Saint-Jérôme, puis à Québec. De 1992 à 2002, il a participé à diverses expositions d’Ottawa au Japon, en passant par Paris, Bruxelles et Barcelone.

Yvon Goulet agit en tant qu'historien visuel à la recherche d'artefacts culturels dans le Village. Ses tableaux, inspirés des événements festifs et culturels de la communauté gaie, lui permettent d'exprimer le quotidien, d'enregistrer l'événement et de mettre en scène le corps masculin comme participant actif au sein de la communauté gaie. "J'exprime le milieu dans lequel je vis c'est-à-dire en gros le Village. Le corps de l'homme, à la différence de beaucoup d'autres artistes, est pour moi non pas une finalité, mais un accessoire qui me permet d'aller vers une représentation urbaine et aussi vers un constat social de mon époque". Toujours parcellés, divisés, construits, ses tableaux juxtaposent une multitude de fragments épisodiques reliés aux moeurs gaies qui, un coup assemblés, forment une vision pluridimensionnelle de la communauté gaie.

Chaque année, il participe au Festival international Montréal en Arts et vous le rencontrerez assurément si vous arpentez les rues du Village.

Gagnant en 2014 du concours national Rêves d’automne et auteur du livre The Colours of Canada, le peintre-paysagiste Gordon Harrison s’est passionné pour la peinture en séjournant dans les Laurentides et en s’inspirant de ses paysages. Né à Montréal en 1953. Il partage aujourd’hui sa vie entre Ottawa où il a une galerie dans le Marché By et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson où il a un gite et atelier. Gordon Harrison s’intéresse à l’art dès son jeune âge. L’intérêt singulier qu’il développe à l’égard de la nature brute le porte spontanément à entreprendre des études en architecture du paysage, à l’Université de Toronto.

L’été venu, c’est avec fébrilité qu’il se retire à la villa familiale des Laurentides pour s’enivrer des magnifiques paysages du Lac des Îles qui insufflent la vie sur son canevas. C’est ainsi qu’il regagne la capitale, à l’automne, muni d’une toute nouvelle collection de tableaux.

Principalement autodidacte, il s’inscrit toutefois à l’École des beaux-arts d’Ottawa, une étape au cours de laquelle il est inspiré d’emblée par Jean-René Richard (1895-1982), l’un des artistes québécois les plus avant-gardistes de son époque. Dès lors, il parcourt le Canada à la recherche des plus beaux panoramas qu’il peint in situ sur la toile de son chevalet. Au cours de ses nombreux séjours d’est en ouest, il constituera ainsi une imposante collection de paysages canadiens. Dès son premier vernissage, des amateurs d’art conquis lui réclament des huiles reconstituant leurs souvenirs les plus mémorables. Depuis les sommets enneigés des montagnes de la Colombie-Britannique jusqu’aux rives escarpées de Terre-Neuve, le réputé peintre paysagiste brosse le pays tout entier à sa façon dans son livre The Colours of Canada. Cet ouvrage cartonné regroupe plus de 300 tableaux exposés dans différentes collections privées de par le monde.

La critique, pour sa part, décrit son œuvre comme étant une « célébration de la couleur ». En effet, le trait prononcé de ses couleurs permet de créer une ambiance propre à chaque tableau, suscitant ainsi un élan d’émotion chez l’amateur qui le contemple.

Dans le luxe et le confort d’un gîte singulier dans sa maison de campagne, Gordon Harrison et son partenaire galeriste, Phil Émond vous feront découvrir ses toiles. Des séjours artistiques et ateliers de peinture sont aussi offerts à l’atelier de peinture à Sainte-Marguerite-du-lac-Masson.

Par Gaëtan Vaudry

Photo : Facebook

C’est à l’été 2024 que sortira «

Le chef et la douanière

», le nouveau film de la cinéaste baie-comoise Manon Briand. Il lui aura donc fallu attendre 10 ans, depuis la sortie de son dernier opus «

Liverpool

», sorti en 2012. En entrevue avec le journaliste Maxime Demers du Journal de Montréal, Manon Briand nous explique que c’est le cinquième scénario sur lequel elle travaille depuis 10 ans et c’est celui qui aboutit finalement en un tournage.

Le nouveau film de la réalisatrice de « La Turbulences des fluides » raconte l’histoire d’un chef français en mal de renommée qui tente d’aider une enfant à remporter un concours culinaire. Il devra cependant affronter l’hostilité de tout un village à l’égard de sa mère, l’intransigeante douanière locale. Le rôle-titre de cette comédie a été confié à l’acteur français Édouard Baer, bien connu pour son interprétation d’Astérix dans le film « Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté ». Celui qui est à la fois acteur, producteur et animateur en France, sera bien entouré par Julie Le Breton, Sylvain Girard, Normand Chouinard, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet : « Je me suis payé la traite. J’ai mis tout le monde que j’aimais », souligne la réalisatrice en entrevue.

On se souviendra qu’en 2003, Manon Briand obtenait 4 nominations au Prix Jutra (désormais les Prix Iris), dont celui du meilleur scénario, pour le chef d’œuvre « La Turbulences des fluides ». Une décennie plus tard, elle remportait le Women in Film and Television Artistic Merit Award au festival de Vancouver, pour son long-métrage « Liverpool ».

Ambiguïté sexuelle

Diplômée de l'Université Concordia en Arts Plastiques, option cinéma, Manon Briand prend le pouls de sa génération de gais, lesbiennes, bisexuels urbains branchés – et mêmes des hétérosexuels – pour qui l’identité sexuelle est une affaire de cœur, dans sa première œuvre « Les Sauf-Conduits » en 1991, un court-métrage mettant en vedette Luc Picard et Patrick Goyette. Avec son premier long-métrage « 2 Secondes », la cinéaste propose un mélodrame habilement forgé, traitant d’une lesbienne, coureuse cycliste finie, qui s’épanouit comme courrier à vélo dans les rues usées de Montréal. Charlotte Laurier, Dino Tavarone, Yves P. Pelletier et Suzanne Clément sont de la distribution de ce film de 1998.

Au début des années 2000, « Heart—The Marilyn Bell Story », une biographie télévisée en anglais au sujet de la nageuse marathonienne de Toronto, mettant en vedette Caroline Dhavernas, a permis à Briand de parfaire ses compétences comme réalisatrice, tout comme de pousser plus loin son intérêt pour les corps féminins, les défis athlétiques et l'ambiguïté sexuelle.

Inutile de vous dire que l’encyclopédie libre Wikipédia classe la Baie-Comoise dans la catégorie « Réalisatrices canadiennes dont l’œuvre est marquée par les thèmes LGBTQ ».

Par Gaëtan Vaudry

Le 24 novembre dernier, la scène gaie de Montréal perdait l’un de ses pionniers. Armand Monroe - de son vrai nom Armand Larrivée - s'éteignait dans son sommeil à la Maison de soins palliatifs St-Raphaël. Véritables ondes de choc pour ceux et celles qui appréciaient cet homme, porte-étendard de plusieurs luttes pour les gais et lesbiennes au fil des ans, dont le droit aux hommes de pouvoir danser ensemble, à une époque où l'homosexualité était criminalisée au Canada, de même que le tout premier défilé gai et bien plus.

Natif de Saint-Henri en 1935, le jeune Armand quitte le nid familial à 18 ans, afin de s’installer dans le très vivant centre-ville de Montréal, tout de même conscient de la difficulté (voire la honte) d’être gai à l’époque. Toutefois, pas question pour lui de s’afficher autrement que tel qu’il est, expliquant qu’il n’a jamais besoin de sortir de la garde-robe, puisqu’il n’y est jamais allé. Rejeté par sa mère, il se créera une nouvelle famille avec ses amis gais, devant une figure emblématique de la scène homosexuelle.

Depuis des lustres, tous le surnommaient affectueusement La Monroe lui qui avait une admiration sans borne pour l’actrice Marilyn Monroe, depuis la sortie du film à succès « Comment épouser un millionnaire. » Il faudra attendre en 1957 pour on lui propose de devenir animateur au Tropical Room, situé sur la rue Peel. Le lieu deviendra le premier établissement exclusivement homosexuel au Québec, alors que La Monroe y proposera des bingos, des spectacles de drag queens et plusieurs concours de Monsieur muscles. C’est d’ailleurs pour souligner en grand son 23e anniversaire de naissance qu’il demandera au patron de l’endroit que les hommes puissent danser ensemble, ce qui était bien évidemment défendu à l’époque…

De plus en plus connu, Armand Monroe travaillera dans plusieurs établissements dont l’Hawaiian Lounge, le Quartier Latin et le Café Beaver. Au cabaret le PJ’s, il s’amuse dans ses spectacles à jouer le rôle de la « grande folle émancipée », avec lequel il connaîtra un immense succès. En 1974, toujours au PJ’s, La Monroe accueillera les New York Dolls, ouvrant la porte de l’underground montréalais au glam rock, puis au punk du groupe Les 222. En 1980, il animera la Fête nationale au Carré Dominion où il attirera de nombreuses personnes curieuses de découvrir qui il est. En 1983, il produira un méga spectacle de travestis au Vieux St-Vincent à Laval et, quelques années plus tard, on le retrouvera également dans le spectacle historique Vice & Vertu, présenté par les 7 Doigts de la main.

En mars 2017, Armand Monroe se confie à Hugo Lavoie, dans le cadre de l’émission Gravel le matin, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première, en soulignant : « Je remercie tous les homosexuels de 1957 à 1969 qui, au risque de perdre leur liberté, sont venus m’encourager. Ce sont eux les pionniers. »

C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprend aujourd'hui le décès d'Alain Bouchard, psychologue et ancien éditeur pendant 30 ans du magazine RG qui a été un des pionniers de la communauté GLBT au Québec et le fondateur en 1979 du Guide gai du Québec, devenu depuis que j'en ai pris la relève en 2009 les Guides GQ, ce qui en fait la plus ancienne publication LGBT toujours publiée au Québec et au Canada.

Je lui avais parlé au début de l'été de mes projets pour perpétuer la mémoire de RG et de nos magazines et de mon intention d'inclure dans le Guide son profil comme fondateur et pionnier de la presse GLBT au Québec. Je le savais très malade et j'espérais tout de même avoir la chance de le rencontrer cet automne pour rédiger cet hommage.

Éditeur du mensuel RG de 1981 à décembre 2008, Alain Bouchard a pratiqué la psychologie (membre de l’Ordre des psychologues du Québec) pendant plus de 35 ans, auprès d’une clientèle principalement gaie. Il a commencé cette carrière en milieu scolaire et communautaire (1971).

Conférencier, éditeur (éditions Homeureux et HMX) et auteur, Alain Bouchard a publié deux essais critiques fondateurs des études gaies et lesbiennes au Québec : Nouvelle approche de l’homosexualité / Style de vie (1977) et Le Complexe des dupes (1980). Dans ce dernier ouvrage, l’auteur expose et dénonce « quelques duperies populaires en matière de sexualité, en particulier d’homosexualité». En plus de lancer en 1979 le Guide gai du Québec, comme journaliste, il a aussi collaboré au bimensuel Gay Montreal (1975-1980), au magazine culturel Virus Montréal et à la Revue québécoise de sexologie.

Vers l'âge de 15 ans, il écrivait régulièrement pour des hebdos comme La Voix du Lac, Le Lac Saint-Jean, Le Clairon, etc., ainsi que pour des publications francophones en Ontario et dans le Massachusetts (Le Travailleur).

Alain Bouchard était diplômé de l’Université de Tours et de Montpellier (France), de l’Université McGill, de l’Institut Kephart (Colorado) et de l’Université de Montréal où il a commencé une propédeutique au doctorat. En 1974, il a été nommé au Professional Advisory Board de l’International Federation of Learning Disabilities. Intervenant psychosocial sur la question de l’homosexualité, il a organisé à Montréal le 1er Symposium québécois sur l’homosexualité, en avril 1980.

Alain Bouchard a été membre à la fois de la National Association of School Psychologists, agissant pour l’organisme comme délégué du Québec à Washington, de l’American Association of Sex Educators, Counselors and Therapists (Washington, États-Unis), et de l’Association canadienne des spécialistes en modification du comportement.

L’apport d’Alain Bouchard à la cause LGBT est considérable. Dès les années 1970, il a « dépoussiéré » plusieurs concepts en vigueur en proposant « une optique positive et critique qui tend à exclure les préjugés, scientifiques et populaires, qui entourent l’homosexualité » et en dotant cette nouvelle perspective d’outils théoriques accessibles.

Mais c’est surtout comme éditeur et rédacteur du magazine RG (aux débuts Rencontres gaies), que son action est la plus manifeste, à travers trente ans d’action éditoriale militante.

Si cette contribution a peu fait l'objet de la reconnaissance qu'elle méritait au sein de notre communauté, il n'en reste pas moins qu'Alain Bouchard fait partie de cette courte liste des pionniers et bâtisseurs de notre communauté.

À une époque où il n'existait ni Village, ni médias gais, ses initiatives ont permis à la communauté de se bâtir, de sortir de l'ombre et d'articuler un discours et une action politique revendicatrices qui nous a permis d'accéder à la quasi-égalité entre droits.

J'offre au nom de mon équipe mes plus sincères condoléances à son conjoint et à ses proches et je m'engage à perpétuer son œuvre dont j'ai pris la relève et la mémoire de celle-ci.

Repose en paix, cher Alain

André Gagnon

Éditeur

Guides GQ

Le 1er août 2016, l’écrivaine et poétesse Anne Hébert aurait eu 100 ans. Ce centenaire sera souligné en 2017 à Kamouraska, le village où se situe l’action de son roman Kamouraska qui l’a rendu célèbre et mis du même coup le village sur la carte. Porté au grand écran par Claude Jutra sur une musique d’André Gagnon, le film fit connaître son œuvre au grand public.

Né à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Anne Hébert a vécu son enfance à Québec, mais descendante de la famille seigneuriale de Kamouraska, elle y a passé plusieurs étés où la célèbre histoire de meurtre passionnel de son aïeul lui est devenue familière. Après avoir publié de 1942 à 1953 divers recueils de poèmes, elle publie en 1958 son premier roman, Les Chambres de bois, aux Éditions du Seuil et elle est élue en juin 1960 membre de la Société royale du Canada.

En 1965, après la mort de sa mère, elle déménage à Paris. Avec la publication du roman Kamouraska, en 1970, pour lequel elle reçoit le prix des libraires de France, elle connaît enfin le succès. Elle publie en 1975 Les enfants du sabbat, un troisième roman, puis en 1980, elle donne un quatrième roman, Héloïse. Mais c'est grâce au roman suivant, les Fous de Bassan, en 1982, qu'elle devient la quatrième franco-canadienne et la deuxième Québécoise à obtenir un grand prix littéraire français. Elle décroche pour ce cinquième roman le prix Femina. Seules Gabrielle Roy, elle aussi avec le Femina, Marie-Claire Blais, avec le Médicis et Antonine Maillet avec le Goncourt l'ont précédée comme lauréates d'un des grands prix littéraires français. Elle reçoit de 1969 à 1983 des doctorats honoris causa des universités de Toronto en (1969) et de Guelph (1970), puis de l’UQÀM (1979) , de McGill (1980) et enfin de l’Université Laval en 1983.

En 1988, son sixième roman, Le Premier Jardin, rend hommage aux femmes qui ont fondé la Nouvelle-France. Un septième roman, L’Enfant chargé de songes, paraît en 1992. En 1995, âgée de 79 ans, elle publie Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais, une histoire à mi-chemin entre la poésie et la prose. Son cinquième et dernier recueil Poèmes pour la main gauche est publié deux ans plus tard.

Au début de 1998, celle qui demeurait à Paris depuis 32 ans, revient à Montréal. En 1999 paraît son dernier roman, Un habit de lumière, quelques mois avant son décès à Montréal en janvier 2000.

Anne Hébert est toujours restée discrète sur sa vie privée, elle qui ne s’est jamais mariée et n’a jamais eu d’enfant. L’éloignement à Paris, comme pour son amie Mavis Gallant, une écrivaine anglo-montréalaise elle aussi déménagée dans la Ville-Lumière et avec laquelle elle a entretenu une longue amitié, lui a permis de maintenir cette séparation entre sa vie artistique et sa vie intime.

En septembre 2015, Ève Salvail est revenue à Matane pour spinner au 40e anniversaire du département de photo du cégep où elle avait étudié. Et elle en a profité pour faire connaître à son épouse la ville où elle a grandi. Après une carrière de mannequin qui l’a amené à défiler à travers le monde pour les plus grands créateurs, les Jean-Paul Gaultier, Calvin Klein, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Valentino et Moschino, après avoir fait la une des plus grands magazines, entre autres Elle, City, Fashion Spectrum, TimeOut, Wired, la célèbre mannequin au crâne rasé et tatoué d’un dragon est revenue comme la DJ Evalicious qu’elle était devenue.

Après Paris, Ève Salvail a vécu près de vingt ans à New York. Dès 1994, la top modèle figure au cinéma dans quelques films : Prêt à Porter (1994), le Cinquième Élément (1997), Celebrity (1998), Hostage (1999), Zoolander (2001). À partir de 1997, elle débute dans le monde de la musique sous le nom de DJ Evalicious. Pour sa carrière de mannequin, elle reçoit en 2000 une plaque commémorative au gala de la Griffe d’or et, un an plus tard, elle présente une de ses propres compositions musicales lors du même gala annuel.

Elle revient à Montréal en 2014 avec une nouvelle corde à son arc, le dessin, et présente sa première exposition à la galerie Espace 40 en plein coeur du Mile End. Ève Salvail dit être revenu au Québec pour de bon et elle vit maintenant entre son appartement dans la métropole et son petit domaine dans les Laurentides avec celle qu'elle a épousée en août 2013 et avec qui elle entend avoir bientôt un enfant.

Originaire d’une famille installée sur la Côte-nord depuis plusieurs générations, Johanne Roussy se définit comme sculpteure sociale. Elle aborde sa pratique artistique de façon socialement engagée et multidisciplinaire. Avec à son CV une vingtaine d’expositions à travers le Québec et en Afrique du Sud, elle s’intéressera, tout au long de sa pratique, à l’implication de l’humain au sein de ses œuvres et prendra une direction résolument sociale, politique et post-coloniale après un voyage en Afrique du Sud (2000) où elle rencontrera plusieurs groupes d’artistes militants pour les droits de la personne. L’amour, dans son sens neurologique et endocrinien, devient alors son intentionnalité première dans l’élaboration de ses scénarios d’art-action. Dès son retour de voyage, elle reviendra s’implanter dans sa ville natale, Sept-Îles, et fondera l’Atelier de la 8e île, un concept culturel autonome et autofinancé ayant comme mandat de recevoir des artistes en résidence de création ainsi que le partage des savoirs faires.

Pour l’artiste sept-îlienne, le concept de la 8e île est l’œuvre d’une vie. Dans une volonté de créer des ponts entre les peuples, leurs savoir-faire et les artistes de tous les horizons, elle développe ce lieu de recherche, création, production, diffusion et médiations culturelle en arts multidisciplinaire dans une ancienne église biconfessionnelle catholique et protestante d'une base radar désaffectée de l'armée canadienne sur la Pointe de Moisie.

La sélection des artistes se fait sur invitation et ces derniers ont accès à des équipements de travail du bois, du métal et bientôt de la céramique. Des espaces pour le logement sont aussi offerts à prix modiques, afin d’offrir une bulle de création plus efficace pour des artistes en individuel ou en collectif. Pour faire une place plus grande aux arts vivants, son équipe est en train de transformer la partie catholique en salle multi, qui permettra de recevoir des spectacles, des groupes de travail ainsi que les projets de la communauté.

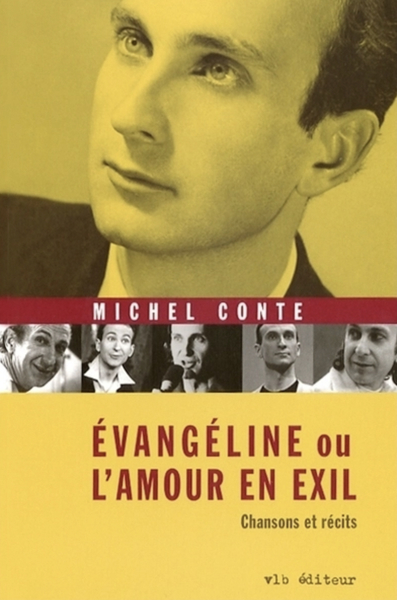

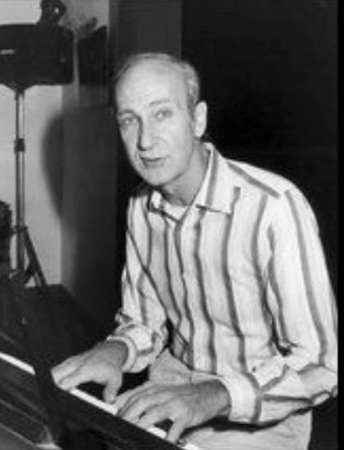

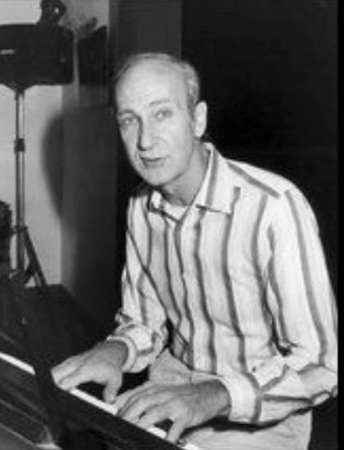

Né Michel Seunes en 1932, Michel Conte aura été un artiste aux multiples talents tour à tour chorégraphe pour la télévision et la scène, auteur-compositeur-interprète et metteur en scène d'opéras, d'opérettes et de comédies musicales. Mais c'est comme auteur de la chanson Évangéline qu'il est passé à l'histoire au Québec et en Acadie.

Issu d'une famille paysanne. son talent est vite remarqué et il quitte sa Gascogne natale à treize ans pour étudier le piano et la composition au Conservatoire de Paris, puis la danse à Biarritz et il évolue ensuite en France dans le milieu du ballet classique. Au début de la vingtaine, il fréquente les salons parisiens où il côtoie Jean Cocteau et Charles Trenet qui lui prodigue ses encouragements. En 1955, il quitte la France après son service militaire et s'installe au Québec après avoir rencontré Raoul Jobin de la Maison du Québec à Paris.

Il débarque au Québec en octobre 1955 au moment où naissait la télévision à laquelle il imprimera sa marque en signant des chorégraphies innovantes, des ballets classiques présentés par Henri Bergeron à L’Heure du Concert aux fonds scéniques de l’émission de music-hall du dimanche. Il chorégraphie plusieurs ballets présentés à la télévision ou écrit de la musique qui sera utilisée par les grandes troupes de ballet canadiennes. Il mettra en scène plusieurs opéras, opérettes et comédies musicales, tant à la télévision que sur les planches. Le chorégraphe et danseur devient ainsi en quelques années une référence incontournable de la télévision canadienne en matière de danse et il influence directement le milieu en dehors de la télévision.

Mais c'est au cours des années 1960 qu'il entreprendra une carrière d’auteur-compositeur en composant des chansons pour Lucille Dumont, Monique Leyrac, Julie Harel, et Renée Claude pour qui il compose Shippagan qui met en scène l'exil acadien et qui deviendra un de ses grands succès. Et finalement, en 1971 il s'inspire du poème Evangeline, A Tale of Acadie de l’auteur américain Henry Wadsworth Longfellow (1847), pour écrire Évangéline, cette chanson sur l’héroïne fictive des Acadiens, Évangéline et son bel amant Gabriel, lors du Grand dérangement qui sera interprété par Isabelle Pierre et qui deviendra pour elle aussi son plus grand succès.

C'est en 1980 que Michel Conte bien avant que ce soit à la mode. fait sa sortie et parle de sa bisexualité dans Nu... comme dans nuages, un récit autobiographique.

En 2001, la partition de Évangéline, écrite trente ans plus tôt reparait et est interprétée successivement par Marie-Jo Thério, Lyne Lapierre et, plus récemment, Marie Williams et Annie Blanchard ce qui lui donne une deuxième vie à la radio et à la télévision.

En octobre 2006, à l’âge vénérable de soixante-quatorze ans, il reçoit de la SOCAN une plaque rappelant la première position de cette chansons à divers palmarès au cours de l’année écoulée. Le 28 octobre, lors du Gala de l’ADISQ, sa chanson Évangéline gagne le prix de la chanson de l’année. À cette occasion, le vétéran Michel Conte s’est déclaré « ému de recevoir » un prix pour cette chanson écrite il y a quarante ans. », en poursuivant que c’était « un miracle et un cadeau. » En entrevue à la télévision à cette époque, il rappelle que lorsqu’il avait écrit la chanson Évangéline « les Québécois ignoraient l’existence de l’Acadie. « Je fus le premier à parler de l’Acadie, et ça on ne pourra me l’enlever. »

Évangéline, interprétée par Isabelle Pierre en 1971

https://youtu.be/r4QtCJ0g0cI

Shippagan, interprétée par Renée Claude

https://youtu.be/_CU-7zoOWbw

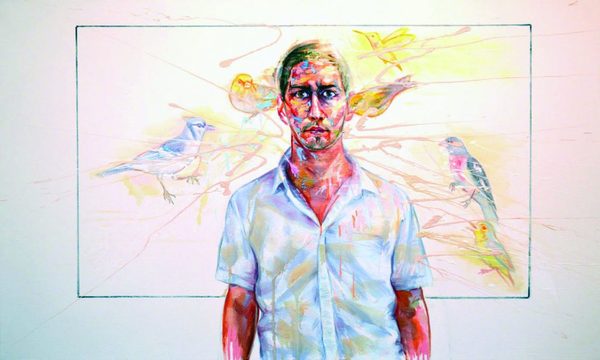

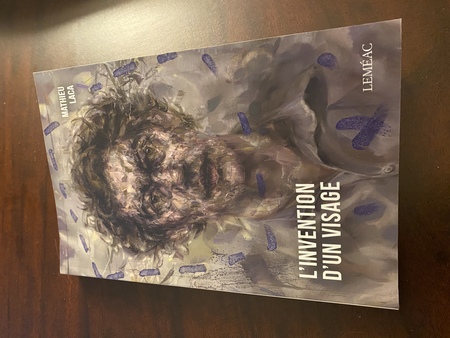

Mathieu Laca est né à Laval où il habite toujours. Dès l’âge de 17 ans, une première série de ses œuvres est exposée à la Maison des Arts de Laval. En 2002, il reçoit le Prix du conseil de la culture de Laval et est sélectionné par Marc Séguin pour prendre part à l’exposition collective Génération Montréal où est réunie la crème de la jeune peinture montréalaise. Mathieu obtient un baccalauréat en arts visuels de l’Université Concordia en 2005.

Il est d’abord reconnu pour de grandes fresques baroques à la violente charge homoérotique qu’il exposa principalement à Ottawa ainsi qu’à Québec. Cette veine créatrice fit de lui une véritable tête d’affiche de la presse gaie. En juillet dernier, le plus grand magazine gai allemand Männer lui consacra une double page.

Au cours des dernières années, son travail s’est concentré principalement sur le portrait dont il s’amuse à briser les conventions. Échec volontaire de la ressemblance, distorsions, dédoublement et dissolutions constituent son attirail privilégié de moyens plastiques. Il représente souvent des artistes, des écrivains ou encore des musiciens célèbres tels que Jean Genet, Pasolini, Tchaïkovski, Andy Warhol, Caravage, Virginia Woolf pour n’en citer que quelques-uns. Les expositions Mort ou vif et Autoportrait en femme à la défunte galerie Modulum à Montréal en 2012 et 2013 témoignèrent de l’engouement particulier de l’artiste pour le portrait et les représentations à très haute tension dramatique. Ses œuvres les plus récentes mettent en scène l’homme et l’animal habitant dans un respect mutuel un monde aux accents surnaturels et aux couleurs improbables.

Ses oeuvres font déjà partie de collections publiques et privées au Canada, aux États-Unis, en Norvège, en Allemagne et en Israël.

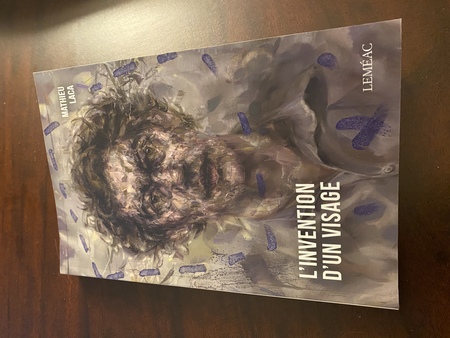

En 2023, l'artiste-peintre ajoute une nouvelle corde à son arc en lançant un premier roman chez Leméac, L'invention d'un visage.

https://youtu.be/d1Czcv4yPYk?si=_mIqz_kGk9sBU0Wz